Кольский Север. Оленье стадо. Почтовая открытка, начало 1900-х гг. Архив Ю. П. Смурова ОЛЕНЕВОДСТВО,

ведущая отрасль хозяйства у тундровых лопарей (в противоположность морским лопарям) на Кольском Севере. Вопрос о том, когда началось разведение и хозяйственное использование одомашненного северного оленя, до сих пор остается дискуссионным. Считается, что приручение оленя на Кольском п‑ове произошло в начале I тысячелетия до н. э. С XV–XVI вв. олени широко использовались для перевозки грузов и людей (транспортное, упряжное оленеводство). В санной упряжке без груза олени делают по 10–12 км в час. Грузоподъемность оленей по зимней дороге в санях — 100 кг, летом под вьюком — 30–40 кг. Продуктивное оленеводство ‑использование мяса, молока (важенки за лактационный период дают 45–50 кг молока жирностью 17–20%) шкуры для изготовления одежды и обуви — зародилось во второй половине XVII в. в восточной части Кольского п‑ова. Определение территории пастбищ было связано с границами лопарских погостов (сыййт, сийда). С поселением коми-ижемцев в ловозерской тундре стало развиваться коммерческое оленеводство. По примеру ижемцев и лопари стали переходить от «вольного выпаса», при котором терялось много оленей, к круглогодичному с использованием новых способов пастьбы (в частности, окарауливание с лайкой). Постепенно ижемские нарты сменили лопарскую керёжу. В 1909 лопари имели 41 815 оленей. Кормовая база (состояние лишайников) на Кольском п‑ове допускает разведение оленей не более 80 тыс. голов. Этот предельный уровень был достигнут накануне Первой мировой войны (в 1913 г. — 75 тыс.).

С установлением советской власти и началом коллективизации рыболовецких хозяйств в Мурманском округе стали создаваться оленеводческие колхозы и совхозы (весна 1929). Но как только летом оленеводы ушли в тундру, колхозы практически распались: каждый забрал своих оленей и двинулся на свой родовой участок рыболовства и ягельников. Весной 1930 началась вторая волна, в ходе которой было создано 14 артелей, объединявших почти всех оленеводов восточной части Кольского п‑ова (Понойский район) и половину населения центральной Лапландии (Ловозерский район). Наиболее крупными колхозами были «Тундра» в Ловозере и «Север» в Поное. Колхозное строительство в тундровых районах так же, как и на побережье, проходило административными методами с нарушением принципа добровольности. Значительная часть объединений создавалась формально, на бумаге. Наблюдалось стремление обобществить всех оленей, чтобы создать сразу большие артельные стада, в личном пользовании разрешено было иметь не более 30 голов на семью.

Однако к концу 1930‑х оленеводческие колхозы и совхозы стали постепенно крепнуть: росли стада и доходы, наряду с оленеводством в селах стали заниматься рыболовством, земледелием, разводить овец и свиней, менялся быт оленеводов, переходивших на оседлый образ жизни. Оленеводы получали зарплату как деньгами так и натуральными продуктами. Репрессии 1930‑х гг. не обошли и почти безлюдные просторы кольских тундр, поразив самых уважаемых людей (братья Артиевы, Никон Герасимов, Иван Осипов и др.).

В годы войны значительное число оленей было реквизировано для нужд фронта. Олентранспортные подразделения в 14‑й армии были сформированы в конце 1941. За годы войны в Заполярье эти подразделения доставили на передовую около 8 тыс. воинов, более 17 тыс. т боеприпасов и военных грузов, вывезли с передовой в санчасть свыше 10 тыс. раненых. К осени 1944 более 4 тыс. оленей обслуживали 14‑ю и 19‑ю армии Карельского фронта. Часть оленей была забита для снабжения армии и флота, много животных терялось из‑за плохой охраны стад (опытные пастухи ушли в армию, вместо них работали старики, женщины, подростки) и истребления волками. Война, сократив число как оленеводов, так и самих оленей, породила кризис в оленеводстве: в 1940 в Мурманской обл. насчитывалось 70,3 тыс. оленей, в 1945 их осталось только 42,9 тыс.

Только к началу 1960‑х был достигнут уровень довоенного поголовья. Начавшаяся кампания по укреплению оленеводческих колхозов и по превращению их в совхозы с последовавшей затем ликвидацией так называемых «бесперспективных» деревень и погостов не пошла на пользу оленеводству. К началу 2004 главные оленеводческие хозяйства области находились в селах Ловозеро (СХПК «Тундра»), Краснощелье (СХПК «Оленевод») и в опытно-производственном хозяйстве на станции Лопарская («Рассвет»). Имеются частные оленеводческие хозяйства. Оленей в 2002 насчитывалось 61,3 тыс. голов.

В силу многих причин оленеводство пока убыточно. Необходимо восстановить госзаказ на продукцию оленеводства (в Норвегии, Швеции и Финляндии около 60–80% доходов сельхозпроизводителей дотируется государством). Пока же в 2007 субсидии на одного оленя в Мурманской области составляют 407 руб. (ср. в других регионах РФ, в которых имеется оленеводство, около 800 руб. на голову оленя в год). При этом сегодня ловозерские оленеводы — единственные в России производители мяса, которые реализуют свою продукцию за рубежом (цех забоя в Ловозерском районе открыт шведской компанией Nor Frus Polarica).

Наблюдаемому сегодня уменьшению поголовья оленей (с 80 тыс. голов до 60 тыс., 2007) есть несколько причин. Первая: свертывание государственных программ промышленного освоения северных территорий, что привело местами к разрушению уже сложившихся инфраструктур, налаженных транспортных связей. Без целевого бюджетного финансирования к середине 1990‑х гг. рухнули системы племенной работы, материально-технического снабжения, регулярной бесплатной зооветеринарной помощи, подготовки кадров оленеводов. Вторая: поспешное реформирование коллективного и государственного оленеводческого хозяйства (преобразование совхозов в фермы) в большинстве случаев не дало положительных результатов: Выжили лишь преобразованные в акционерные общества колхозы, небольшие же хозяйства в 50–100 голов показали себя экономически нецелесообразными. Третья: значительный ущерб оленеводству сегодня причиняют хищники (ежегодно уничтожают до 20% поголовья), дикие олени (в настоящее время диких оленей на Кольском полуострове около 7 тыс., они стравливают пастбища, заражают своих одомашненных сородичей болезнями, уводят их в тундру целыми стадами, хотя эта проблема и не стоит так остро, как на Северо‑Востоке России) и браконьерство (неорганизованный туризм в традиционных местах выпаса оленей, незаконный отстрел оленей военными на закрытых для гражданских лиц территориях, выдача «Россельхознадзором» охотничьих лицензий на отстрел дикого оленя без учета ареалов его обитания на Кольском полуострове, в результате чего под видом диких уничтожаются домашние олени). Потери сельскохозяйственного производственного кооператива (СХПК) «Тундра» от браконьерства доходят до 3,5 тыс. домашних оленей в год. Оленеводы считают, что необходимо придать статус особо охраняемых природных территорий местам выпаса оленей, запретить пребывание там рыбаков и охотников, исключая лишь местное население, разрешить на этих территориях только один вид деятельности — оленеводство.

Географическое положение Мурманской области дает кольским оленеводам несколько преимуществ перед другими оленеводческими регионами: большое количество ягелевых пастбищ, нагрузка на которые вдвое ниже, чем в Финляндии; территориальная изолированность кольских оленей от сибирских собратьев, благодаря чему область признана Евросоюзом «особой ветеринарной зоной»; близость к странам севера Европы, сотрудничество с которыми позволяет повышать рентабельность отрасли. Но экспортные поставки мяса еще незначительны: 5% от мирового рынка оленины (который оценивается в 5000 т в год), при том что в России содержится около 60% мирового поголовья оленей, мясо которых считается более полезным, чем говядина или свинина. По вкусовым и диетическим качествам российская оленина превосходит западную, так как в России олень не подкармливается сеном или комбикормами, а питается исключительно ягелем. В перспективе — экспорт не только мяса (на него в оленеводческих хозяйствах Скандинавии приходится лишь 10% дохода), но и поставки того, что сейчас называется отходами, но что очень ценится на мировом рынке: шкуры, рога, панты (молодые рога), хвост, зубы, поджелудочная железа, кровь оленей и т. д.

Полезным при решении вопроса о территориях традиционного природопользования может явиться опыт стран Северной Европы. Так, в Норвегии оленеводством занимаются на 40% территории страны. В районах основного проживания саамов право на занятия оленеводством имееют только саамы из семей оленеводов. Вне районов компактного проживания саамов им могут заниматься как саамы, так и норвежцы. Имеется 6 пастбищных районов, каждый из которых управляется «Районным управлением», избираемым Саамским парламентом Норвегии и Областныи советом на 4 года. Ввиду сокращения пастбищных районов количество оленей неуклонно сокращается (в Финнмаркене с 200 тыс. в 1988 до 103 тыс. в 2001). Норвежские саамы неоднократно выходили на российские власти с предложением аренды ими пастбищ между реками Паз и Кола на российской территории. Вопрос пока не решен.

В Швеции под оленеводство отдано 34% территории. Им занимаются только саамы-члены «саамских деревень» (оленеводческих участков), которых насчитывается 56. В провинции Норботен олеводством могут заниматься и шведы. Большая часть решений по оленеводству принимается в Сельскохозяйственном управлении Швеции.

В Финляндии олени выпасаются на 33% территории. Оленеводство не является исключительным правом саамов (им могут заниматься все граждане Евросоюза). Имеется Ассоциация оленеводческих кооперативов во главе с общим собранием (Оленеводческий парламент, который собирается один раз в год).

В 1993 в г. Тромсё (Норвегия) на I Всемирном фестивале оленеводческих народов был учрежден Союз оленеводческих народов мира. На Кольском Севере ежегодно отмечают День оленевода.

Лит.: Северное оленеводство — М., 1948; Киселева Т. А. Из истории коллективизации оленеводческих хозяйств Кольского полуострова // Вопросы истории Европейского Севера: Межвузовский сборник. — Петрозаводск, 1979; Ушаков И. Ф., Дащинский С. Н. Ловозеро. — Мурманск, 1988. С. 107–119; Задорин В. П. Северное оленеводство: В помощь начинающему оленеводу. — М., 1986; Дащинский С. Н. Упряжки мчались к передовой // Северные просторы. 1985. № 3; Дащинский С., Филиппов В. Олени // Ловозерская правда. 1966. 2 ноября; Юрьев В. Оленеводству — научную основу // Полярная правда. 1971. 7 сентября; Рапопорт О. Олень-дикарь — угроза оленеводству // Полярная правда. 1971. 31 октября; Воронин Н. Оленеводство в Заполярье: выгоды и потери // Заполярный труд. 1972. 15 января; Егоров Ю. Как вернуть оленей? // Рыбный Мурман. 1987. 27 марта; Денисенко Е. Про оленей и людей: Благополучие отечественного оленеводства прочно связано с экспортом // «Эксперт. Северо‑Запад». 2002. № 45.

| Саамы в оленьем стаде. 1929 г.

Фото В. В. Чарнолуского

|

| Олений круг

Фото В. Кузнецова

|

| Северные олени

Фото В. Кузнецова

|

| Навес-укрытие для оленей у оз. Леакклувташ, Вуэннияур. 1933 г.

Источник: SКМa

|

| Навес-укрытие для оленей у оз. Леакклувташ, Вуэннияур. 1933 г.

Источник: SКМa

|

| Доение оленя в Муоткаварре (Крокфьелл)

Из кн.: Стейнар Викан. Пасвик. Норвежско-российский заповедник

|

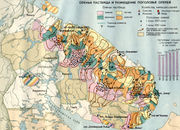

| Оленеёмкость по сезонным пастбищам. 1934

Источник: «Экономический атлас Мурманского округа Ленинградской области», издание ГЭНИИ ЛГУ и Мурманского Окрисполкома, 1936

|

| Оленьи пастбища и размещение поголовья оленей

«Атлас Мурманской области». 1971

|

|